私たち「Rugby Support One(ラグビーサポートワン)」は日本のラグビー界における、事故に遭ってラグビー選手から障がい者になってしまった方々を孤立させるのではなく、”当事者同士がつながる”独自のネットワークを作り、支援していくために創設した組織(団体)です。

設立趣旨

2019年ラグビーワールドカップ日本大会において国民に示されたラグビーの魅力である、激しいコンタクトスポーツでありながら「品位」「情熱」「結束」「規律」「尊重」を基本理念として繰り広げられる様々な友情や熱意「ノーサイドの精神」などに皆さんは強く胸を打たれたことだと思います 。またホスト国としてアジアで初めて開催されたワールドカップを大いに盛り上げた日本人のホスピタリティにも各国から感謝の声が数多く寄せられています。ワールドカップ日本大会を期に、現在もコロナ禍でありながら一流のラグビー選手を目指してラグビースクールや中学、高校には数多くの子供たちが集まっています。

そのようなラグビーを競技する上において激しいコンタクトは避けて通ることのできないプレイの一つです。そんな中、練習や試合中に頚髄損傷等の重大事故に遭い、重度の障害を負ってしまう選手もいます。

私たち「Rugby Support One(ラグビーサポートワン)」は日本のラグビー界におけるこのような事故に遭ってラグビー選手から障がい者になってしまった方々を孤立させるのではなく、独自のネットワークを作り、 支援していくために創設する組織(団体)です。

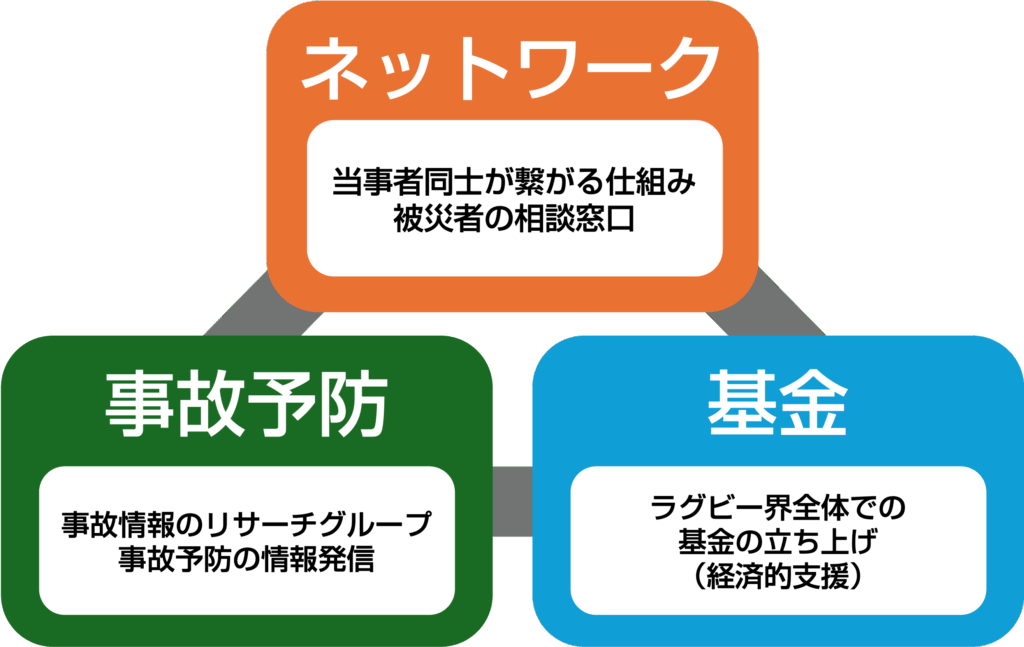

支援の中には、治療費をはじめ、突然障がい者となってしまった当事者の介護のために経済的負担も余儀なくされることから、それらの支援も最重要課題であると位置づけ、ラグビー界全体での基金を同時に設立します。

ラグビーの先進国と呼ばれているイングランド、ニュージーランド、オーストラリアではすでにそのような組織は設立され、運営されています。そんな中、日本ではいまだ重度な障がいを負ったラグビープレイヤーが家族とともに孤立し、困惑し、迷走している状態です。加えて指導者、チーム関係者に対する重大事故のダメージを少しでも軽減することにより、今後のラグビーの発展に寄与するためでもあります。

またラグビーにおける重大事故の発生を防止するため、頸髄損傷、脳振盪、熱中症などの重大事故につながる要因を除去すべく、競技現場に対して事故防止の情報、留意点を発信し続けることも重要な活動内容の一つであります。

そこで私たち「Rugby Support One(ラグビーサポートワン)」は日本においてラグビーが国民的なメジャースポーツとして根付くために必要不可欠な組織として、ラグビー先進国の組織を模倣しながらも、日本独自の理想の組織(団体)を作るために活動していく所存(決意)であります。

私たちに必要な三本柱

事故後における被災者へのサポート

現状

- 事故後に「孤立」する被災者本人や家族

- 指導者やOBの繋がり、偶然による人的サポート(一般校<強豪校)

- ラグビー協会には、事故報告書や見舞金制度による資料が蓄積

事故の発生自体は把握されているにもかかわらず、その後に当事者同士が繋がる仕組みが出来上がっていない

Rugby support oneの役割

- ラグビー協会との連携により、事故被災者との接点の構築

- 事故経験者による実態に沿ったサポート

- 「偶然」から「必然」へ

事故被災者を取り残さない仕組み作りを目指す